Воспоминания. Часть 14. Книжный шкаф

19 января, 2017В нашем доме перед кухней был чулан. По двум его стенам шли полки, а в третьей, выходившей в палисадник, было маленькое квадратное окошко, как в тюрьме, только без решётки. В чулане хранились разные продукты, пока они ещё были, пахло салом, мышами и ещё чем-то уютным.

Однажды мои шалости превзошли предел родительского терпения, и меня подвергли высшей мере наказания — заперли в чулан. Щёлкнула задвижка, затихли шаги, и я остался один. Постепенно обида прошла, слёзы высохли, душа умиротворилась, и снова появилась жажда деятельности.

Первым делом я полез на полку глянуть в окно. Но оно было высоко, из него видны были только погреб и палисадник, где никто не проходил.

Осмотревшись, я обнаружил высоко, у самого потолка, полку со старыми книгами. Добравшись до неё и скрючившись на другой, продуктовой полке, я стал исследовать открытие.

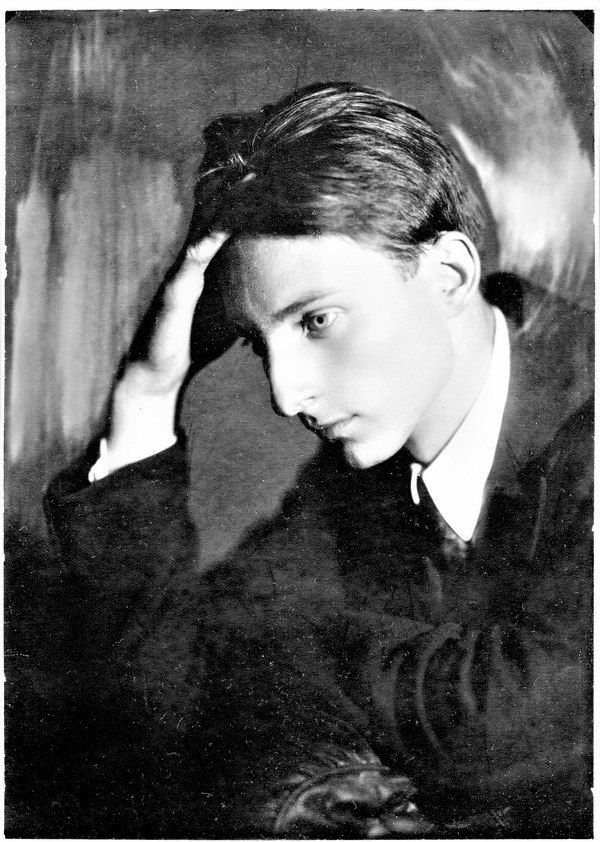

А.Булгаков в молодости

Там были комплекты «Ветеринарного вестника», в котором иногда печатали папины статьи, комплекты толстого журнала «Русское богатство» — органа народников, возглавлявшегося властителем дум того времени Николаем Константиновичем Михайловским, и оказавшееся самым интересным для меня тогда: маленькие неразрезанные книжечки на плохой бумаге. Эти книжечки носили странные названия: «Дело 20-ти», «Дело 193-х»… В них описывались подвиги народовольцев, о которых до этого я ничего не слышал. Эти книжечки открыли мне совершенно новый, сказочный мiр героев — народовольцев. Я впервые узнал имена Степняка-Кравчинского, поразившего кинжалом в грудь белым днём на людной площади Петербурга шефа жандармов, Веры Засулич, стрелявшей в упор в генерал-губернатора Трепова и оправданной по делу 193-х, Фроленко, организовавшего массовый побег из тюрьмы, и других героев — борцов за правду и справедливость.

Эти скромные брошюрки пробудили во мне огромный интерес к революционерам, восхищение и преклонение перед ними и всей многострадальной русской интеллигенцией от Радищева до Сахарова.

До 1918 года мне выписывали журнал «Задушевное слово». В нём много писали о бойскаутах. Это такая организация мальчиков, вроде теперешних пионеров. На картинках в журнале был даже портрет их организатора — английского генерала Баден-Пауэлла. Он стоял во весь рост в коротких, как мои, штанишках и широкополой шляпе. В таких же штанишках и шляпах защитного цвета, в рубашках с галстуками ходили и сами бойскауты. У них были круглые эмблемы, по ободку которых был написан девиз бойскаутов: «Вера в Бога, верность Царю, помощь ближним. Будь готов». Они собирались в отряды с руководителями, зажигали костры, но главная обязанность была — помощь ближним. Каждый из них должен был ежедневно сделать хоть одно доброе дело: перевести старушку через улицу, наколоть дров старичку и тому подобное.

Потом вместо бойскаутов появились красные скауты, а вместо красных скаутов — обыкновенные пионеры, у которых остался только девиз «Будь готов».

Когда «Задушевное слово» издавать перестали, читать стало совсем нечего. Мама дала мне басни Крылова, и некоторые из них заставляла учить наизусть. Было очень интересно читать про разных зверей и учиться у них уму-разуму.

Став взрослым, я вспоминал многие из них, например:

«Таланты истинны за критику не злятся: их повредить она не может красоты; одни поддельные цветы дождя боятся»;

«Кто про доброту лишь в уши всем жужжит, тот часто только добр на счёт другого, затем что в этом нет убытка никакого».

Потом мне подарили чудесную хрестоматию «Родное слово». Этой хрестоматией мама открыла мне волшебный мiр стихов. Таинственной силой завораживала музыка строк, даже когда не вникал в смысл их слов.

Первым любимым был Лермонтов. Ко дню рождения мне подарили красивую книжечку с кораблём под белыми парусами на синем море на обложке, с золотым обрезом:

По синим волнам океана,

Лишь звёзды блеснут в небесах,

Корабль одинокий несётся,

Несётся на всех парусах.

Мама очень любила стихи и часто читала наизусть Некрасова и наших земляков Никитина и Кольцова. Очень любила С.Я.Надсона:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,

Кто б ты ни был, не падай душой.

Пусть неправда и зло полновластно царят

Над омытой слезами землёй,

Пусть разбит и поруган святой идеал

И струится невинная кровь, —

Верь: настанет пора — и погибнет Baaл,

И вернётся на землю любовь!

…В мiр придёт она в силе и славе своей,

С ярким светочем счастья в руках,

И не будет на свете ни слез, ни вражды,

Ни безкрестных могил, ни рабов,

Ни нужды, безпросветной, мертвящей нужды,

Ни меча, ни позорных столбов!

О, мой друг! Не мечта — этот светлый приход,

Не пустая надежда одна:

Оглянись, — зло вокруг чересчур уж гнетёт,

Ночь вокруг чересчур уж темна!

Мир устанет от мук, захлебнётся в крови,

Утомится безумной борьбой —

И поднимет к любви, к беззаветной любви,

Очи, полные скорбной мольбой!..

С возрастом я всё более ощущал голод на книги. Книг в разруху почти совсем не издавали. Оставалось только два источника литературы: наш книжный шкаф и книги знакомых.

Шкаф из простых крашеных досок стоял в коридоре во всю его высоту. Большую часть нашей библиотеки составляли приложения к очень популярному журналу «Нива» издательства Маркс. За восемь рублей в год мы получали пятьдесят два номера тонкого художественного журнала «Нива», двенадцать номеров толстого литературного приложения и двенадцать томов собраний сочинений какого-либо писателя. Кроме «Нивы», выписывали толстый журнал «Русское богатство», издававшийся Н.К.Михайловским и В.Г.Короленко, и тонкий эстетический журнал «Пробуждение».

Из журнала «Пробуждение» мне врезалось в память:

«В это утро горы молились так: «Тебе, додневный, Который творил нас, ликуя…'»«

В книжном шкафу накопились собрания сочинений почти всех русских классиков, и я читал их, начиная с детских, а потом небольших «взрослых» рассказов.

От Гоголя возникало чарующее впечатление сказочно красивой природы и жизни хлопцев и панночек, столь не похожей на нашу воловскую, и такой поэтической: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои…»

Это восхищение Малороссией, как тогда называли родину Гоголя, усиливалось ещё тем, что Волово находилось на границе с Украиной, а наши крестьяне завидовали, как хорошо у хохлов: «И хаты у них белые, и вишни растут, и питаются они арбузами с салом», — как у А.К.Толстого:

Ты знаешь край, где всё обильем дышит,

Где реки льются чище серебра,

Где ветерок ковыль степной колышет,

В вишнёвых рощах тонут хутора.

К тому же Украину любил папа. Он учился в Харькове, в Черниговской губернии проходил практику, и в его речи часто проскальзывали украинские слова.

Из книг, которые дали почитать знакомые, особенно понравились «Маленькие дикари» Эрнеста Сетона-Томпсона. Они заразили нас игрой в индейцев. Но наши обычные мальчишеские увлечения оружием, играми в войну, в том числе в индейцев, папа не одобрил. Недовольно он говорил:

— Ну, зачем это? Оружие для того, чтобы убивать. Почему нельзя играть в мирные игры? Вот я в детстве собирал сено, возил его на тележке, а в ружья не играл.

Папа настоял на том, чтобы я читал Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Много ли человеку земли нужно», «Где любовь, там и Бог», «Кавказский пленник» и другие небольшие рассказы. Сначала они мне казались скучными, но постепенно втянули меня и заронили в мою душу чувство высшей правды, справедливости всегда и во всём, даже в ущерб себе.

От Ивана Николаевича Ярошевского мама принесла целый мешок с книгами. Это было полное собрание сочинений Жюля Верна. Я сразу принялся за «80 тысяч вёрст под водой». Эта книга захватила меня всем: и чудесной техникой «мобиле ин мобиле» (движение в движении), и, не меньше, — образом безстрашного, загадочного и благородного капитана Немо. И я немедленно, безо всяких разговоров, решил строить подводную лодку. В тетрадке начертил её проект. Винт у меня крутил водяное колесо, вода подавалась из бака и накачивалась после колеса обратно насосом. Всё было продумано. Я ведь не знал, что у меня получился вечный двигатель.

Когда мама взяла меня с собой в церковь к обедне, я, воодушевленный своей идеей, стоя на коленях и делая поклоны до пола, молил Бога помочь мне построить подводную лодку, а за это обещал сделать в ней маленькую церковь с алтарём. Но Бог мне не помог.

Это было моё последнее посещение нашей церкви. Вскоре мне попала в руки тоненькая брошюра Горева «Материализм — философия пролетариата» и очень понравилась. С тех пор и на всю жизнь я стал считать себя материалистом и заявил маме, что больше в церковь ходить не буду. Мама была очень огорчена, но папа поддержал меня.

Затем мне достали истрёпанную книжку «Азбука коммунизма» Бухарина и Преображенского, не очень интересную.

Начитавшись этих книг и газет, я начал ощущать свою неполноценность и чувствовать ущербность в своем социальном положении. Героями дня были пролетарии. Была диктатура пролетариата. Пролетариат — это такая чистокровная, чистопородная, идеальная часть людей, которая освободит угнетённых и построит для всех светлое будущее. Только настоящие пролетарии имеют правильное мышление, правильное представление обо всём. Только они знают, что делать, куда идти правильно. Все остальные, и даже не вполне чистокровные пролетарии, могут ошибаться, у них есть зараза, если не буржуазная, то мелкобуржуазная.

Мой отец не был пролетарием, не был крестьянином и купцом. Он зарабатывал хлеб довольно тяжёлым трудом участкового ветеринара. Но он имел высшее образование и был интеллигентом, а интеллигенцию в то жестокое время диктатуры пролетариата назойливо третировали за безхребетность, называли гнилой, считали мелкобуржуазной прослойкой, не имеющей самостоятельного значения.

Не чище ли стоять за токарным станком и слыть чистокровным, непорочным пролетарием?

Я, конечно, свято верил в достоинства пролетариата и уважал его. У нас, правда, не было пролетариев, откуда они в деревне? Андрюшка кровельщик был, по сути дела, кустарём-единоличником, кузнецы — тоже частники (сперва этого слова ещё не было). Поэтому для нас настоящий пролетарий был так же чист и непорочен, как ангел небесный. Тем острее мы сознавали свою мелкобуржуазную недостаточность, и я рано начал понимать все «пороки» интеллигентов, из которых самым тяжким считалась «мягкотелость», то есть доброта.

Едва ли не самыми крайними выразителями пролетарской идеологии были пролеткультовцы. Они внушали, что этой идеологии чужды даже народные танцы, что недопустимо красиво одеваться («мещанство»), иметь домашний уют («обрастание») и тому подобное.

Некоторое сомнение вызывали только вожди пролетариата. Откуда у них чистая пролетарская идеология? Правда, непролетарское происхождение вождей искупалось, маскировалось их подпольным стажем, тюрьмами и ссылками и замалчивалось. Вожди революции имели пролетарский облик, ходили в кожаных куртках. Но всё же было приятно с облегчением угадывать интеллигентов в популярных народных комиссарах: Ленин — юрист; Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев — журналисты; Кржижановский, Красин — инженеры, почти аристократы; Луначарский — философ-эстет; Чичерин — дворянин, дипломат, знавший четырнадцать языков, поклонник Моцарта; Семашко — врач… И это рождало робкую надежду на смягчение казавшегося жестоким облика диктатуры.

Не менее, чем буржуазная, в то время порицалась и мелкобуржуазная идеология мещанства, особенно крестьянства.

Собственнические черты идеологии тогдашнего крестьянина я увидел рано, отчасти под влиянием некоторых немногословных реплик отца, из рассказов Бунина и Чехова, но больше — из собственных наблюдений. Например, в голодном 1922 году жену учителя поймали на чужом огороде, где она пыталась накопать картофеля. Собралась толпа и устроила самосуд, не такой уж, правда, жестокий, но крайне унизительный. Её запрягли в соху, обвешали картофельной ботвой и заставили протащить соху по всему селу, чтобы другим неповадно было. Сам я этого не видел, но мне ясно представился ужас несчастной женщины в паутине ботвы, гонимой улюлюкающей толпой. Скоро она умерла, оставив пятерых сирот.

Во всех, столь частых анкетах того времени нужно было указывать не только социальное положение, но и социальное происхождение, сословие. Папа сначала писал «духовное», потом пришлось писать «сын служащего». Мама острила:

— Ведь и правда дедушка служил, в церкви.

Так безликое слово «совслужащий» поглотило золотой фонд народа — многострадальную русскую интеллигенцию.

Но никто из «чеховской» интеллигенции не покинул народ, и никто не отвернулся от крови репрессий и грязи разрухи, нужды. Все оставались на своих постах, без жалоб и роптаний работали, не жалея сил, не за награды — они фактически не получали даже зарплаты, — а за своё, выстраданное столетием право свободного труда для освобождённого народа.

К трудовой интеллигенции примкнула значительная часть привилегированной интеллигенции, в том числе из дворян.

Многие «бывшие», вроде моей крёстной матери Елизаветы Николаевны, работали «шкрабами по ликбезу», что означало: «школьный работник по ликвидации безграмотности взрослых».

Я видел букварь для взрослых, в котором были слова:

Быт глуп, быт спит,

Рабклуб, бей быт,

Рабы — не мы,

Мы — не рабы.

Из наших воловских дворян Истомин, Ветчинин, генерал Павлищев служили в Красной армии. Мне это казалось понятным, ведь обедневших дворян разорила не советская власть, а «чумазый» — нарождающаяся буржуазия царского времени. Много бывших дворян было и в советских верхах. Достаточно напомнить о наиболее известных генералах: А.А.Брусилове, С.С.Каменеве, графе А.А.Игнатьеве, которыми руководили национальное чувство Родины и дворянская честь.

Я любил нашу воловскую интеллигенцию, особенно врачей: Лидию Михайловну и Юрия Анатольевича, — а также агрономов и других друзей нашей семьи. Вне этой атмосферы, так тесно связанной с родителями, я чувствовал себя, как на чужбине, а с ними чувствовал себя, как среди своих родных. Они мне казались героями.

В годы разрухи Лидия Михайловна, боровшаяся с эпидемией сыпного тифа, не жалея себя, заразилась и умерла, оставив трёх маленьких детей. Всю тяжесть их воспитания взяла на себя её сестра, милая и кроткая девушка Мария Михайловна, отказавшись от личной жизни.

Вскоре так же заразился сыпным тифом и умер наш воловский врач Юрий Анатольевич Марков. Невысокого роста, с худым лицом с усиками, скромный по-чеховски, он ходил в кожаной тужурке, прихрамывая: одна нога у него была оперирована. Мы часто встречались. Он хорошо играл на скрипке. Родом он был из давно разорившихся помещиков. Небольшое имение его предков было недалеко от нас, на высоком берегу Кшени.

Под интеллигентами я и тогда, и ещё яснее теперь, понимал и понимаю не всех образованных и внешне воспитанных людей, а только тех, для которых нравственные принципы, интересы общества стоят выше личных интересов, в противоположность образованному мещанству всех уровней.

С детства я чувствовал преклонение перед светлыми именами страдальцев и мучеников русской интеллигенции и понимал, что её нельзя истребить, потому что это цветы на почве своего народа.

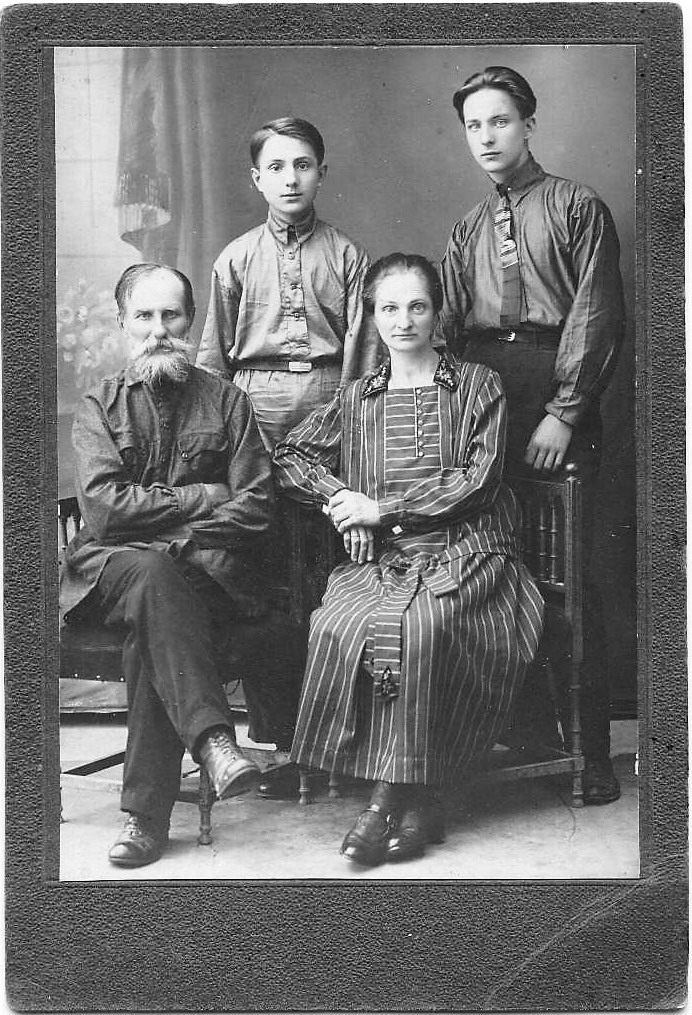

Булгаковы. 1927 г.

Зимой 1922 года мама однажды подняла край Володиной рубашки и воскликнула, побледнев:

— Сыпь. Скарлатина.

Врачи подтвердили её диагноз.

Меня перевели спать из спальни в кабинет, но через день слёг и я, хотя сыпи не было, поэтому подумали, что это просто простуда, и оставили в изоляции от Володи. Моя болезнь была менее тяжела, чем у брата, но затянулась, и мы встали лишь в апреле.

Ярко светило солнце. Сугробы почернели и с каждым днём становились всё меньше, из-под них журчали ручьи. Нас ещё не выпускали из дома, было скучно, хотелось на двор, в сад, но мы были ещё слабы и отводили душу чтением лёжа.

Читать было нечего, свои книги надоели, и тут папа меня обрадовал. Где-то он достал новую книгу, два толстых тома: Николай Морозов, «Повести моей жизни».

Из предисловия я узнал, что автор книги — знаменитый народоволец и террорист, учёный, просидевший в одиночном заключении в крепости Шлиссельбурга двадцать пять лет, приговорённый к пожизненному заключению, но освобождённый революцией 1905 года.

Начав читать, я уже не мог оторваться и нехотя расставался с нею на ночь. Я стал жить в другом, новом, удивительном, прекрасном мiре народовольцев, о которых уже читал раньше.

Сначала вместе с Колей Морозовым, сыном помещика и крестьянки, учился в реальном училище, вместе с ним собирал по оврагам окаменелости, участвовал в конспиративных собраниях, слушал вместе с ними, как красавица народоволка Алексеева пела под рояль на суровый мотив Шуберта звучавшее, как гимн: Бурный поток, чаща лесов,

Голые скалы — мой приют.

Кончил читать эту захватывающую книгу, но она продолжала жить во мне сказочной романтикой русского революционного движения, героизма народовольцев.

В душе расцветали образы этих простых и необыкновенных людей, которые во имя правды, веры в свободу и счастье народа бросали свою сложившуюся жизнь, комфорт, науку; благородные девушки надевали простые ситцевые платья, повязывались платочками, тысячами шли «в народ» по деревням, подвергались арестам, ссылкам в Сибирь, на каторгу, заключению в Петропавловскую крепость. Горсточка юношей объявила безпощадную войну за свободу, за освобождение крестьян. Выносили смертные приговоры самому императору и его подручным, наводили страх на правительство, а была их всего лишь маленькая группка.

Перед моими глазами, как живые, стояли Степняк-Кравчинский, парень с копной чёрных волос, смелым взглядом и упрямым лбом, красивая девушка Вера Засулич. К ним принадлежали Вера Фигнер, Герман Лопатин, которого знал и уважал Карл Маркс, и, наконец, самый знатный, князь Пётр Алексеевич Кропоткин. Первый паж Александра II-го, которого ждала блестящая придворная карьера, — а он уехал простым офицером в Сибирь, стал знаменитым учёным и революционером, потом бежал из Петропавловской крепости.

Я старался понять силу, которая заставляла этих прекрасных юношей и девушек идти на смерть. Мне тогда не приходило в голову: как такие хорошие, интеллигентные, добрые люди могли убивать? Факт убийства человека не достигал моего детского сознания (и, видимо, части террористов, вроде Морозова) — как это бывает в излюбленной всеми мальчиками мiра игре в войну. До меня не доходили полные укора слова отца, расстроенного нашим увлечением оружием.

Ещё более глубокое впечатление произвели стихи любимого мамой Некрасова о декабристах, и особенно об их жёнах, добровольно сменивших роскошную придворную жизнь на рудники далёкой, глухой и морозной Сибири. Невозможно забыть поступок и признание княгини Волконской:

Последнюю, лучшую сердца любовь

В тюрьме я ему подарила!

Напрасно чернила его клевета,

Он был безупречней, чем прежде,

И я полюбила его, как Христа…

Поражали беззаветная преданность идее, до последнего вздоха, до последней капли крови, абсолютная честность, самопожертвование во имя ближнего, полная вера, что счастье будет достигнуто их борьбой, неистощимая потребность в свободе, стремление к социальной справедливости. И мою душу навсегда покорили идеалы правды и справедливости под опекой совести.

А.Булгаков. Молодые годы

Обаяние этого света на фоне выздоровления, весны и окрыляющего чувства наступающей юности переполнили душу неповторимым ощущением счастья.

Это была весна моей жизни.

(Окончание следует)